院長夫人が活用する「MX2」 ーその使い方のポイントとはー

院長がすぐに知りたいのは「患者数」と「保険点数」 日次管理が迅速な意思決定を支える

北九州市にある「あべ内科循環器科クリニック」では、経営管理ツールとして「TKC医業会計データベース(MX2)」を導入する。そのなかで日々の業績の入力など、「MX2」を実務で活用するのが事務長で院長夫人の安部美幸氏だ。活用のメリットや具体的な使い方のポイントなどについて話をうかがった。

安部美幸(税理士) Abe Miyuki

医療法人あべ内科循環器科クリニック 院長夫人

院長夫人として「あべ内科循環器科クリニック」の経営管理を行う。

また、「安部美幸税理士事務所」の所長を務める。

ー インタビュアー

TKC全国会医業・会計システム研究会 幹事

システム開発委員長 赤松和弘

日次管理で院長はタイムリーに自院の方針、行動を決められる

──まずは、「MX2」の印象などについて教えてください。

安部 正直、最初に画面を見た時は、メニューボタンがスペースなく並び、それぞれのメニュー名には漢字が羅列されていて、強い抵抗感を感じました。ただ、実際に使い始めると、すぐに「意外と難しくない」「使いやすい」という印象に変わりました。

というのも、毎日使用するメニューボタンというのは限られています。最初は「7窓口収入」だけでした。そして、慣れてきたら使用する範囲を少しずつ広げていきました。そうすることで何の問題もなくスムーズに活用することができると思います。

──最初は、「7窓口収入」でしっかり現金を管理するところから始めるわけですね。

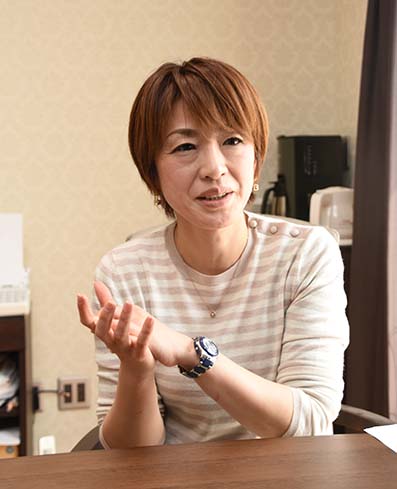

安部 そのとおりです。実際に、「7窓口収入」(画面①)を押すと、縦列が日付、横列には社保・国保・他の保険・自費・労災・自賠責・その他の項目が並んだExcelシートのような画面が表示されます。毎日の実績値を該当する項目欄に入力するだけです。仕訳をしている感覚はまったくありません。

これらの項目は、会計事務所の設定にもよりますが、「1仕訳辞書」でも入力できます。しかし、その場合は、日付・借方・貸方・金額・取引先を1つひとつ入れなければなりません。

画面①:「窓口収入の入力」画面(サンプル)

日々の日報等をもとに窓口収入を該当する日付、項目欄に入力し、現金を管理。

──特に使い始めは、仕訳を起こしている感覚をいかになくしてあげられるかが大事ですね。

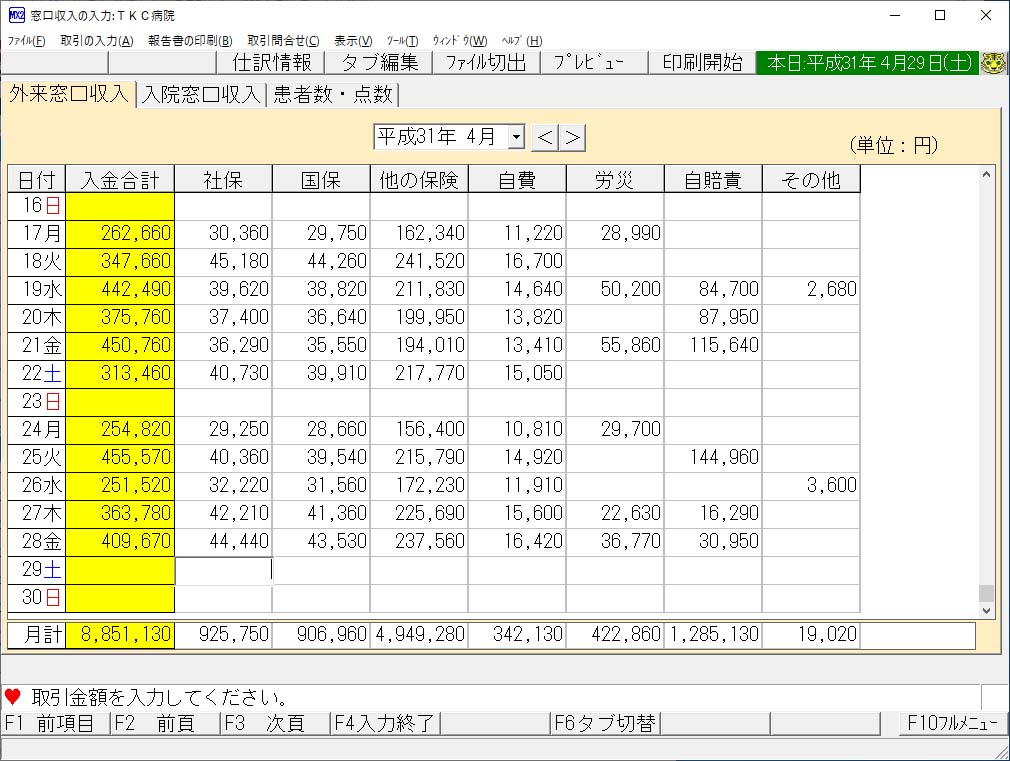

安部 さらに私は、窓口収入を入力する際、レセコンの日計表をもとに、「7窓口収入」の「患者数・点数タブ」(画面②)も同時に入力しています。「MX2」の最大の利点はここにあるとさえ感じています。

すると翌月の月次の締めを待たずに、日々の患者数や保険点数を確認できます。私はそれを毎日、院長に報告しています。

もちろん、それは締める前の数字なので正確ではありません。でもそれでよいのです。当院の院長が最も知りたいデータは「患者数」と「保険点数」だからです。これらはタイムリーに知りたいらしく、多少の誤差があってもよいというのです。それにレセプトからのデータですから限りなく精度は高いものです。

画面②:「窓口収入」の「患者数・点数タブ」画面(サンプル)

院長が最も知りたい「患者数」「点数」は日次で管理し、毎日、報告する。

──「患者数」や「保険点数」の他にも確認しなければならない数字はあると思います。

安部 大きな設備投資などをしない限り、クリニックの経費は毎月、ほとんど変わりません。つまり、十分な経常利益が確保できるかどうかは、患者数や保険点数に左右されるということです。それを知っているからこそ院長は2つの実績を重要視しているのです。

また、窓口収入だけを見ても医業収益の目安にはなりません。患者さんによって窓口負担割合は異なるからです。

あとは、院長というのは毎日の診療のなかで、「今日はこれぐらいの患者さんを診たから、これぐらいの医業収益だろう」という感覚を持っているものです。その感覚が合っているのかどうかを実際の数字で確認したいという気持ちもあるようです。

──日々の「患者数」や「保険点数」を確認できれば、院長先生にとっては大きな安心になりますし、よりタイムリーに問題を改善できることになるわけですね。

安部 そのとおりです。たとえば、学会等で他の医師に代診をお願いすることがあります。その場合、患者数や保険点数がどれぐらい下がるのかを、戻ってきてすぐに確認できるわけです。そこで想定していたより大きく減少していた場合は、「次に代診をお願いする際は診療時にこういうことに留意してもらおう」などと対策を打つことができます。

また、連休などがあった場合、そのまま暦通りに休んでもよいのかどうかを経営的に判断できます。仮に、それまでの診療で十分に保険点数を確保できていた場合は、「連休前後の平日も休診日にして長期連休にしよう」などの判断もできるわけです。

日次管理をすることで、院長はよりタイムリーに自分自身の行動、クリニックの方針を決められるということです。

初来院患者数のデータは院長のモチベーションになる

──月次管理では、主にどのような機能を活用されていますか。

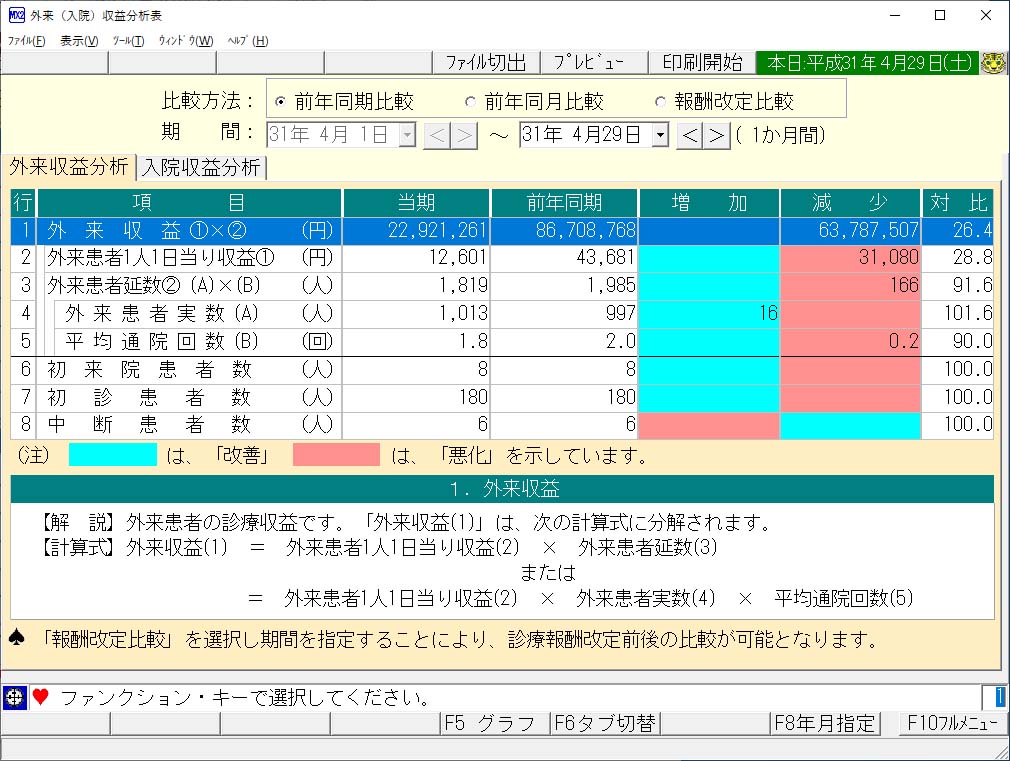

安部 「43外来(入院)収益分析表」(画面③)です。「外来患者1人1日当り収益」を確認します。前年同期とも比較できるので、仮に減少していれば、「行うべき検査等を怠ったかもしれない」など、診療上の改善点等を振り返ることができます。

あとは、当院では「初診患者数」だけでなく「初来院患者数」(画面④)も入力しています。ずっと通院していた患者さんの病名が変わると初診の扱いになります。でも、それを含めた「初診患者数」には興味を示めしません。院長が知りたいのは、初診ではなく純粋に新規で来院してくれた患者さんがどれぐらいいるのか、つまり「初来院患者数」のデータなのです。

この数字が日々の診療のモチベーションになるといいます。高齢化が進み、患者さんのなかには亡くなられる方もおられます。人口も減少傾向で患者数も減り続けている。そのなかで新規の患者さんが多いことがわかれば、「自分の診療スタイルは間違っていない」という自信につながるのです。そういう意味で院長にとっては大事な数字だと思います。

画面③:「外来(入院)収益分析表」画面(サンプル)

「初来院患者数」は院長の診療のモチベーションにつながるため注視する。

限界利益と人件費とのバランスを常に確認する

──その他、どのようなデータを重視していますか。

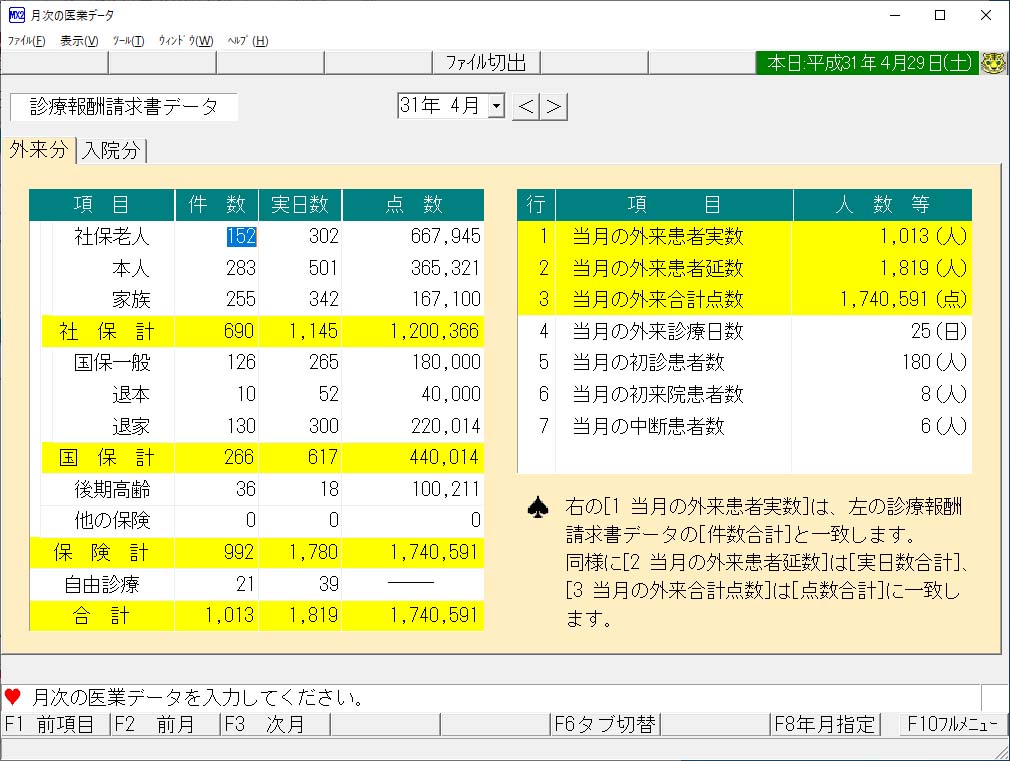

安部 「社保」と「国保」の件数、実日数も毎月見ています。これは、「月末の会計業務タブ」の「213月次の医業データ」ボタン(画面④)で確認できます。ちなみに当院は、社保よりも国保の割合が格段に高く、国保のなかでも「後期高齢」が多くを占めています。

つまり、この部分を管理すれば、どのような年齢層の患者さんが来ているのかを把握できるのです。しかも、何となくではなく、「当院は高齢者が多い」ということがはっきりわかるのです。患者さんの年齢層を明確に把握すれば、それに対して医療サービスを変えたり、拡充したりといった意思決定がしやすくなります。

たとえば、当院では待合室に雑誌を置いているのですが、若者向けは1冊で、あとはすべて高齢者向けの雑誌です。テレビ番組もNHKを流したり、マッサージ機器を置いたりもしています。

画面④:「月次の医業データ」画面(サンプル)

「社保」「国保」等の割合を正確に把握し、自院の患者層を確認する。

──月次では経費や経常利益等のデータもしっかり伝えているのですよね。

安部 月次を締めた後などに念のため報告はします。ただ、繰り返しになりますが、経費は大きく変わらないことがわかっています。そのなかで、当院の院長に限ったことかもしれませんが、広告費がどれぐらい上がって、医療材料費がどれぐらい下がってといった細かい部分はあまり知りたがりません。私の方で削減できるところはしていることもあります。

1つ、人件費の部分は医業収益が順調に伸びて、限界利益もしっかり確保できているということがわかったとき、どれぐらいスタッフに還元できるかというところは注視しています。お金がすべてではありませんが、スタッフのモチベーションアップ、ひいては質の向上につながる部分です。

ちなみに人件費の部分は、「41経営成績の問合せ」の変動損益計算書から院長に説明するようにしています。たとえば、「利益は出ているけど少ないのは、この人件費の割合が大きいからなんだよ」「限界利益がこれだけ増えているからスタッフに還元しても利益は十分に確保できるよ」などといった感じです。

院長夫人の経営力が上がれば院長は診療により専念できる

──院長夫人に「MX2」を活用してもらうためのポイントをどのように見ていますか。

安部 院長夫人が経理をするならば、まずその経理事務の負担をどれだけ軽減できるかをアピールすることだと思います。その仕組みを会計事務所でつくってあげることが大切です。最初はマニュアルや手引きのようなものを提供するのがよいのではないでしょうか。

あとは、とにかく最初の抵抗感をなくしてあげることだと思います。仕訳というのは知らない人からすると、見るだけで苦痛になります。本来、簡単に仕訳を起こすための機能である「1仕訳辞書」ですら嫌になると思います。

そのなかで、「毎日入力してください」「毎月、業績を確認してください」といわれると、義務感に襲われ、精神的なストレスになってしまいます。だからこそ、最初は、簡単な入力から始めてもらうこと、そして業績確認は、「患者数」や「保険点数」などクリニックにとって身近なデータに留めることが大事になると思います。

──やはり最初の導入部分の配慮、フォローが大事になるということですね。

安部 もう1点、夫が経営するクリニックの数字をしっかり理解することで、院長夫人自身がどのように変わるのかということを伝えるのも大切になるのではないでしょうか。

数字がわかると経営状況がわかるようになってきます。すると、院長から数字について何か聞かれた時、「税理士さんに聞かないとわからない」ではなく、自分で答えられるようになります。さらに、税理士さんが来た時、「こうしようと思うんだけど、税理士さん、どう思いますか」と自分で聞くことができるようになる。経理業務を担当する自分自身の存在意義というのが自覚できるようになるのです。これはモチベーション的にもとても大切なことです。院長夫人の経営力が向上すれば、院長先生はより診療に専念でき、結果的に、クリニックのさらなる発展にもつながっていくことになります。そのためのツールがまさに「MX2」だと考えています。

──最後に、安部美幸先生は、院長夫人であると同時に税理士でもあるということですが。

安部 約1年前に税理士登録し、「安部美幸税理士事務所」を立ち上げ、それと同時期にTKCに入会しました。以前は他の会計事務所で勤務していましたが、そこはTKC会員ではなかったので、TKCシステムは使ったことがありませんでした。ですから最初は、「MX2」を活用すると、具体的にどのように経営的に役立つのか、経理事務はどのように効率化されるのかなどがよく見えなかった。でも、使ってみると「MX2」にはクリニックだからこそ役立つ機能が入っていました。今ではなくてはならない経営管理ツールです。体験しているからこそ自信を持って他の医療機関にも「MX2」を勧めていきたいと思っています。

(2020年2月1日/本誌編集部 佐々木隆一)

「MX2」の活用のポイント!!

● 少しずつ使用する機能を広げていく。

● 仕訳を起こしている感覚をできるだけ減らす。

● 日次管理では特に「患者数」と「保険点数」に着目する。

● 「初来院患者数」は院長の診療のモチベーションになる。

● 「社保」「国保」の件数等を正確に掴むことでサービスの見直しにつながる。

● 「人件費」と「限界利益」のバランスを常に確認する。

医療法人あべ内科循環器科クリニック

あべ内科循環器科クリニック/理事長 安部晋之介

福岡県北九州市若松区畠田3丁目4-9

TEL:093-791-6600 FAX:093-791-6602

●診療科目:内科・循環器内科・呼吸器内科

・小児科・リハビリテーション科

●スタッフ数:医師1名・看護師4名・事務6名

●平均患者数:1日70~80人

(2020年2月2日)