事務所経営

会計事務所の経営革新 TKCシステムへの移行で未来が変わる

- 目次

-

- ■出席者(敬称略、順不同)

- 横井慎也会員(近畿京滋会)

三好建弘会員(中国会)

川上陽会員(関東信越会)

司会/TKC全国会ニューメンバーズ・サービス委員会 フォロー企画小委員長

清水博文会員(中国会)

他社システムからTKC方式による自計化推進は、高付加価値サービスを実現するためには欠かせない。今回はシステム移行に積極的に取り組んで成果を挙げている会員が集まり、システム移行に至った経緯、職員教育の取り組み、システム移行による効果について語り合った。

■とき:令和7年7月9日(水) ■ところ:TKC東京本社

清水(司会、以下──) TKC全国会ニューメンバーズ・サービス(NMS)委員会フォロー企画小委員長の清水です。記帳代行や他社システムからTKC方式の自計化推進へ舵を切った事例、体験談を本日お集まりの会員先生方にお話しいただき、これからTKCシステムで会計事務所の経営革新に取り組みたいと思っている会員に勇気を与えられるような座談会になることを願っています。

そして、TKCシステムに切り替え、事務所の仕組みやサービスを刷新することが高付加価値の経営につながる事についてもぜひお伝えしていきましょう。

TKCシステムに切り替える中で、さまざまな困難があったかと思いますが、本日はざっくばらんにお話しいただければ幸いです。それでは自己紹介からお願いします。

横井 滋賀県大津市から来ました横井と申します。創業62年の税理士事務所で、私は3代目です。TKC入会は2014年です。事務所スタッフは税理士3名、巡回監査担当が9名、内勤1名です。月次関与先は約140件です。

私は経営に関する数字を通して、お客様と話をすることに喜びを感じています。会計情報を「羅針盤」として、必要な情報を活用し、経営に活かしてもらうことでお客様の利益に貢献することを目指しています。また、TKC全国会の方針を愚直に守ることも大切にしています。

三好 税理士法人マインド合同会計事務所三好事務所の三好です。広島県福山市に事務所があります。私のいる事務所は、職員が10名です。関与先件数は月次関与で約170件です。

事務所の強みは、経営計画の策定と経理業務の合理化のサポートができるところです。また、月次巡回監査おいては、経理担当者様がスムーズにFXを入力できるような指導を心がけています。使えていないFXの機能もまだまだ沢山あるため、これを活用していくことが課題です。

川上 新潟県上越市で開業している川上と申します。私を含めて税理士が2名、職員が8名の合計10名です。関与先数は法人が80件、個人が40件、その他に年1回であったり、確定申告だけというお客様が約150件です。

事務所の特徴は、私が12年前に開業した事務所ということもあり、平均年齢が30代後半ぐらいと若く、気軽に相談しやすい点です。顧問先規模は、年商約500万円の個人事業から約150億円の優良企業と幅広く対応しています。私が開業前に勤務していた税理士事務所がTKCシステムを使っていたため、TKCのシステムは便利だと感じていました。

TKC入会の動機

「会計で会社を強くする」に共感

──TKCへ入会したきっかけや入会後の印象はどうですか?

三好 私は祖父が開業した税理士事務所を引き継いだ2代目なのですが、祖父は他社システムを使っていました。私は大学時代に「TKCローライブラリー」に触れており、税理士として仕事をするようになっても使い続けたいと思っていました。しかし、実際に税理士として働くようになってもTKC入会についてはすぐに踏ん切りがつきませんでした。そんな時、地元のSCGサービスセンターのセンター長が熱心に勧誘して下さって入会を決めました。

私はTKCに具体的なイメージを持って入会したわけではありませんでしたが、今となっては身近に一緒に切磋琢磨できる仲間がいることが素晴らしいと感じており、入会して本当によかったです。

三好建弘会員

横井 入会のきっかけは、地元の税理士の先輩が誘ってくれたことでした。TKC入会後は、2、3年かけてTKCシステムの全面移行をしたり、NMS委員会に所属して、フォローセミナーなどいろいろな研修に参加しました。

経営助言に関する研修が最も印象的で、経営助言は過去の数字で経営者と会話すると思い込んでいましたが、数字を通して〝未来の話〟ができるという気付きがあり、腹落ちしました。実務でも継続MASは、予実管理など未来への話ができると感じています。「会計で会社を強くする」という考え方に共感して、「もうTKCしかない」という心構えで日々取り組んでいます。

川上 独立開業する前に勤めた最初の税理士事務所は他社システムでしたが、その次の事務所がTKCシステムを使っていました。そこで実際にTKCシステムを使ってみて、税務と会計が一気通貫であるところも含めて、すごく便利だと感じ、独立開業してからも使っています。

システムの使い勝手の良さはもちろんですが、TKCへ入会して、SCGさんのフォローが手厚いところに魅力を感じています。

自計化のきっかけ

所員一丸となって自計化を進める

──実際にTKCシステムへ移行して、自計化することはハードルが高いとは思います。変えるきっかけは何でしたか?

川上 私の場合はインボイス・電子帳簿保存法の対応がきっかけでした。

また、IT導入補助金はお客様にとって資金面での後押しとなり、自計化にも積極的に取り組むことができました。

自計化をしたことによって、お客様もより数字に目を向けてくれるようになりました。職員の負担も考慮して、一気に変えようと決意をして進めたことがよかったと思います。

お客様には「インボイスによって正確な記帳が求められます。今までのソフトからTKCに替えさせてください。そして、値上げもさせてください」という趣旨の案内文を作成し、ご案内しました。急なお願いということで、半年間は移行に伴うシステム料の値上げ分は事務所で負担することにしたので、一気に30社くらい移行しました。スムーズに対応できたと思っています。

川上陽会員

三好 まずは、昔からお付き合いのあるお客様を自計化したところ、社長から「手元で資金繰り表や科目残高推移表等の帳票を確認できるのは面白いね」とおっしゃっていただきました。さらに、業績も順調に推移して事業規模もどんどん拡大していかれたため、全てのお客様を自計化すればいいと思う一方で、現実的にはスムーズに進められませんでした。

今までのやり方を変えることは難しいですし、職員にも思うように自計化の意義を理解してもらえず苦戦しました。

その話を地元の会員の先輩に相談したところ「職員へ自計化の意義やメリットが伝わっていない。記帳代行を職員に押しつけて自分だけ好きなことをしているから誰も君の言うことを聞かない」と言われてしまいました。これがきっかけとなり、職員へ自計化の意義を説き、事務所の〝意向〟という形で、一丸となって自計化を進めていきました。

しかし最初は、新規のお客様に説明してもすぐには自計化の意義や数字の意味などが伝わらなかったり、巡回監査では修正が山ほどありました。そんな中、あるお客様から2年目ぐらいの時に突然「自計化を通して会社の数字の意味が分かった」とおっしゃっていただきました。そこからは劇的に業績を改善され、自計化の効果を理解させていただきました。社長には数字に基づいた経営への重要性に気付いていただけなければ、業績改善にはつながらなかったと思います。

このように事務所として向かう方向を定めていく、自計化までこぎ着けたことが成功体験になりました。

──横井先生はどのようにしてシステムを変えたのですか?

横井 まずは継続MASで予実管理をしたい、そのためには、他社システム利用でも実績値を継続MASに入力し直せばいいと考えていました。しかし、職員が全関与先に再入力すると二度手間になる。だから、FXを導入して自計化を行い、継続MASをちゃんと使えるようにならないといけないと考え、踏ん切りがつきました。

三好先生と状況が似ているかもしれませんが、私のTKCシステム導入の第1号は、他社システムを使って自分で入力されていました。しかし利益は出ておらず、再生支援協議会案件になっていました。

そんな折にe21まいスターを導入しました。毎回、e21まいスターと継続MASで、予実対比を淡々と続けたところ2年目に黒字化することができ、そこから8年間今でも黒字です。この経験から数字を見て経営することの大切さを学びました。システムを通してご支援ができたことは、私の成功体験でありますし、職員も自分が担当している顧問先が少しでも良くなればという思いでシステム導入を促進してくれました。

横井慎也会員

TKCシステム移行方法と反応

進捗管理で「見える化」を図る

──TKCシステムへの移行の取り組みを具体的に教えてください。

川上 私の場合は、先ほど申し上げたようにTKC会員事務所に勤めていたので、独立開業後もお客様にTKCシステムを導入することが前提となっています。また、TKCシステムの便利さに惹かれて入会したので、TKCシステムを導入していきたい思いは強かったです。

──川上先生は一気に30社の移行をしたということで、かなりのハイペースだと思います。職員やお客様の反応はいかがでしたか。

川上 職員からは「案内文があることでお客様の理解が得やすかった」などと言われました。案内文には私なりにお客様に納得感を持っていただけるような仕掛けをしたのと、日々の積み重ねで築いた信頼関係でスムーズに進みました。

また、毎月の所内会議の中で、OMSの「進捗管理」機能(図1)で他社システムを使っている会社を全社ピックアップして「見える化」を図って移行を進めました。

OMS「進捗管理」機能

三好 TKCシステムへの移行時の私の課題は、自分自身の気持ちに問題があったと思います。お客様へ提案すること自体への抵抗感であったり、自分より年上の職員に否定的な反応をされるのではないかと不安がありました。

先輩の会員先生に相談したところ、「大変だと思いますが、まず職員一人ひとりと面談してみてください。職員一人ひとりが能動的になってくれるような話し方をして、協力をお願いしてみるといいですよ」と前向きなアドバイスをいただきました。そして、アドバイスを実践したところ職員は全員OKしてくれました。

その後、お客様と話をしていく中で、「どうしてTKCシステムに変えるのか」と言われることもありましたが、私が何も言わなくても職員が積極的に動いてくれました。

私も昔は全部記帳代行でしたが、自計化に切り替えるのは、ハードルが高いと思います。一気に変えるのは難しいので、決算の度に「記帳代行だと数字が出るのが遅くなりますが、自計化することで正しい業績を早く把握できるメリットがありますよ」とお客様に提案していく中で、少しずつ変わってきました。

SCGは頼れる一番近い存在

──システム導入の初期段階ではどのようなことを心がけるとよいですか?

三好 新しい機能の使い方には苦戦しますが、その際はSCGさんにもサポートいただいています。SCGさんの存在はとても大きく、軌道に乗るまで丁寧にサポートしてくれることが印象的です。

私はTKCシステムの中でも販売購買管理機能を導入するのがすごく好きで、システム導入にあたっては多数の問い合わせをいただきますが、これをお客様と信頼関係を築くチャンスと前向きに捉え、関係構築のきっかけにしています。特に、導入して最初の2カ月間の初期指導はじっくりお付き合いさせていただくことで関係性が深くなります。お客様とシステムの案内を通してコミュニケーションを取ることを心がけています。

川上 SCGさんのフォローが素晴らしかったと私も思います。フォローはきめ細かで行き届いているので、助けられました。

横井 システムのサポートも心強いですが、システム面というテクニックだけではなくて、これからの時代を生き残っていく税理士としての心構えを教えていただいたことも印象的でした。

──システム移行を決めるのは所長自身ですが、そのための具体的な方法など最初は分からない点も多いかと思います。特にシステムに関しては、相談できる一番近い存在がSCGさんです。沢山の事例を持っているので、検討している方はSCGさんを活用することがスムーズなシステム移行の第1歩だと思います。

司会/清水博文会員

クラウド移行のメリット

クラウド化で初期指導の負担軽減

──全国会運動方針「会計事務所の経営革新 税理士の4大業務を完遂し、中小企業を元気にしよう!」の第1フェーズ(2025年~2026年)の2年間でいかに基礎固めするかが大事です。そのためにはTKCシステムを活用することも必須ですし、初期指導や巡回監査の仕組みを作っていくことが肝になります。初期指導についての事務所の取り組みを教えてください。

三好 「銀行信販データ受信 機能」(FinTechサービス)や証憑保存を使って、なるべく人の手を介さずに仕訳入力や帳簿の作成が出来上がるようにすることを目指しています。

変則的かもしれませんが、私の事務所ではSXシリーズ(戦略販売・購買情報システム)で請求業務から自計化するなどの提案をします。

どんな会社でも請求書の受領・送付があります。お客様には「全部SXに入力してください」と言っています。会計システム(FXシリーズ)は、FinTechサービスで取引データを読み込んでもらったら試算表になりますのでその提案も行っています。

FX4クラウドの時は、とりあえず会社で作られているエクセル資料を全部見せていただいて、そのファイルをFX4クラウドとデータ連携できるようにして読み込み、省力化を図っていきました。お客様の日々の経理業務で、TKCシステムの便利さを実感していただき、経理業務の合理化と経営革新へと繋げていきたいです。

まずは初期指導の仕組みを作る

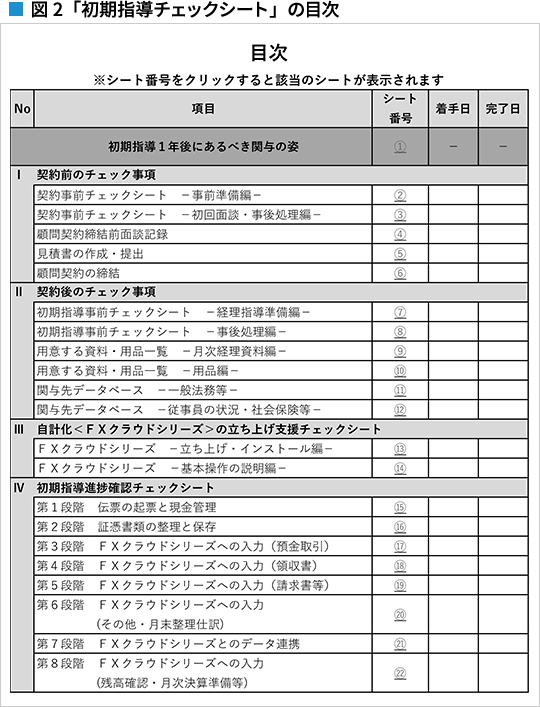

──初期指導に関しては、NMS委員会が『初期指導チェックリスト』(図2)を作成し、公開していますので、そういうものを活用することで標準化しやすくなると思います。

FXクラウドシリーズに関して、初期指導で便利になった点を教えてください。

『初期指導チェックリスト』

川上 FX2スタンドアロン版では、お客様に納品するまでに、事務所で勘定科目や科目残高、仕訳ルール、FinTechサービスなどの初期設定を完全な状態に仕上げておく必要があり、お客様の運用が軌道に乗るまでに時間がかかっていました。

しかし、FXクラウドシリーズでは、お客様のデータがクラウド上で常に共有されているので、その必要がありません。お客様が運用を開始した後でも、事務所からお客様のデータを確認し、仕訳ルールやFinTechサービの設定を変更するということができ、初期指導の時間短縮につながり、助かっています。

横井 私の事務所でも、FX2スタンドアロン版の頃は、納品後も月に3回くらいはお客様のところに訪問し、サポートをしていましたが、クラウド化によって事務所から設定がいつでも見直せるようになり、職員の負担は大きく軽減されました。

また、初期指導を通して、お客様のお金やビジネスの流れが分かります。TKCシステムに移行した時にお金の流れが全部理解できたと言っていた職員がいました。その状態で書面添付もしており、税務署から意見聴取が来ても会社のお金の流れを分かっているので、堂々と説明できたとのことです。調査省略となったのですが、TKCシステムの移行を機にお客様をより理解するという成功体験を積んで、自信をつけた職員がたくさんいます。

──お客様からの反応や変化を教えてください。

川上 数字に興味がなかった社長が自計化を機に、数字に興味を持ち業績改善へと繋がったこともありました。「銀行からの信頼を得て、評価が変わった」と感謝いただいています。

三好 お客様からの評価で一番大きいのは、「継続MASを使ったことで業績の予測ができた。それにより次の打ち手がはっきりした」と言っていただけることです。

システムの徹底活用と職員教育

遡及訂正ができないからこそ実現できる品質

──継続MASはどのように活用されていますか。

三好 月次巡回監査が終わるとデータを継続MASに取り込んで、期末までの残りの期間で、いくら売り上げるか社長からヒアリングして、業績の着地の打ち合わせをします。

横井 職員にとって継続MASを使いこなすまでは、数字を基にした経営助言をしたことはありませんでしたが、今は経営助言を通じて顧問先さんから満足を頂戴しているので、職員のやりがいや満足度も上がり、好循環になっています。

──他に関与先様、外部からの反応、TKCシステムへ移行したことで起こった変化はありますか?

川上 「TKCモニタリング情報サービス(MIS)」や書面添付もそうですが、「税理士の4大業務」の保証業務での分野、TKCシステムを使うことで担保される品質があると思います。私は税理士会の関東信越会新潟県連の業務対策部長を昨年まで務めていたのですが、年1回の関東信越国税局との書面添付協議会の際に、お褒めの言葉をいただきました。遡及訂正ができないTKCシステムだからこそ実現できる業務品質があります。

──法令に完全準拠していて、仕組み上、システムが万全なので、正しく仕組みに載せてやっていけば品質は確実に良くなっていきます。そうすると、仕訳の修正も少なくて済みますし、月次決算のスピードも精度もちょっとずつ上がっていくので、きちんと取り組めば楽に回せる仕組みを作ることが出来ると思います。だから、書面添付など他のサービスが充実してくるのだと思います。

TKCシステムの徹底活用はその第1歩ですが、遡及訂正ができない点に難色を示したお客様はいましたか?

川上 いらっしゃいましたが、それを上回るメリットについて誠意をもって説明し、導入を進めました。

──まさしく飯塚毅全国会初代会長がおっしゃった「経営者の心にベルトを引っ掛ける」ですね。巡回監査における私たちの一つの役割だと思います。

職員採用時にTKCの仕組みを活用していくために工夫していることを教えてください。

三好 継続MASやMR設計ツールについては事務所で勉強会を始めるようにしました。基本的な活用方法を中心に所内での情報共有を積極的に行っています。

TPS1000(法人決算申告システム)はとても使いやすく、新入職員でも決算申告書を作成できています。また、職員から「別表4についての勉強会を開催してほしい」といった要望があります。新しい機能を活用するために事務所として勉強会を積極的に取り組んでいきたいと思っています。

川上 新入職員の中には会計事務所の経験者もいますが、未経験者も多いです。未経験者も先輩職員がOJTで指導することで、数カ月経てばシステムを使いこなしています。職員教育は未来への投資ととらえて、研修プログラムを充実させていきたいです。

横井 採用して間もない職員からもシステムがわかりやすいという声があり、若い方ほど新しいシステムに対応していると感じています。システムの話題から少し脱線しますが、私より年齢が上の職員もTKCの事務所に入ったことによって、巡回監査士を目指して向上心を持って取り組んでいます。

システム移行で経営革新の実現を

──きちんと知識をつけたうえで関与先を担当してもらうことは大前提ですが、TKCだとシステム移行することで、未経験者の知識の補完が可能です。そこがTKCの仕組みの強みだと思います。

また、システム移行によって、人材育成のスピードが格段に速くなっています。これはTKCのシステムに移行させたメリットです。これからますます採用が難しくなっていく中で、職員に早く活躍してもらう仕組みを作っておかないといけないので、「人材育成」という面でもTKCシステムへの移行はおすすめです。

三好 TKCの「職員研修プログラム」に参加した職員に「うちの事務所の独自のやり方ではない、TKC会員事務所共通のやり方でやっているから、すごく安心感があります」と言われました。

──各地域会でも勉強会を行っているので、ぜひ、奮って参加いただき他の事務所の方と交流・情報交換を通じて理解を深めることによってTKCシステムによる自計化と業務の標準化を促進し、会計事務所の経営革新を実現していただきたいです。

(構成/TKC出版 垂澤永吉)

(会報『TKC』令和7年10月号より転載)