- 目次

-

いまだ“昭和脳”を温存している人たちにとって、近年のハラスメント厳禁の世相はさぞかし居心地が悪いことだろう。が、世の流れは変えられない。ハラスメントに真摯に対応する姿勢の有無は、いまや会社の存廃をも左右するのである。

- プロフィール

- かとう・たかゆき●1962年生まれ。早稲田大学卒業。米経済誌『フォーブス』日本版編集者、日本産業カウンセリングセンターコンサルタントを経て、2000年より株式会社メンティグループ代表取締役コンサルタント。企業・官公庁などでのハラスメント対策の講演・研修のほか、人事総務担当者・社会保険労務士向け研修なども行っている。『職場のモラル・ハラスメント 基本と対策がわかる本』(日本法令)など著書多数。

加藤貴之氏

職場のハラスメントとして法律で定義されているのは、パワハラ(パワーハラスメント、労働施策総合推進法)、セクハラ(セクシャルハラスメント、男女雇用機会均等法)、マタハラ・パタハラ(マタニティーハラスメント、パタニティーハラスメント、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法)、ケアハラ(ケアーハラスメント、育児・介護休業法)の4つです。いずれの法律でも、ハラスメントの防止措置とハラスメントが発生してしまった場合に適切な対応をとることが事業主の義務になっています。

最近では、法律で防止することが定められていないハラスメントの種類も次々と登場しています。例えば飲み会の席で無理な飲み方をさせたり、アルコールが苦手な人に飲酒を強要したりする「アルハラ(アルコールハラスメント)」、香水や食べ物の匂いなどで周囲に不快感を生じさせる「スメハラ(スメルハラスメント)」、不機嫌な態度を周囲に示すことで、他者に不快感や威圧感を与える「フキハラ(不機嫌ハラスメント)」などです。

こうした「~ハラ」は数えればきりがありませんが、ハラスメント全般に共通しているのは、労働者の就業環境を害する行為や言動であること。つまり職場のハラスメント防止は、従業員が働きやすい職場を作るということにほかなりません。

違反すると企業名公表も

パワハラについて労働施策総合推進法では、次の3つの要件をすべて満たすものと規定されています。

- 優越的な関係を背景とした発言や言動

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

- 労働者の就業環境が害されるもの

注意したいのは、「優越的な関係」は上司から部下への関係とは限らないということ。ある部門に新任の上司が赴任した時、その部門のベテラン社員が部下になることがあります。そのベテランの部下社員の協力を得なければ、上司が円滑に仕事を進めることができないような状況では、部下の方が優越的な力を持っていると判断することができます。つまり部下から上司に対するパワハラも存在しうるのです。

セクハラについては、次の二つのタイプをしっかり認識することが重要です。

一つ目は、「対価型セクハラ」です。これは意に反する性的な誘いを拒絶したときに、労働契約の更新拒否や降格、昇進の見送りなどの不利益な取り扱いがなされるセクハラを指します。かつてセクハラの典型といえばこの対価型セクハラを意味しましたが、最近このタイプのセクハラはあまり見かけなくなりました。

対価型セクハラに代わって主流になっているのが、「環境型セクハラ」です。性的な発言や行動によって社員に不快感を生じさせ、能力を十分に発揮できないような就労環境を生み出してしまうことを言います。

マタハラ、パタハラについては、次の2種類があります。

①状態への嫌がらせ型

これは妊娠や出産、上記にともなう体調不良などに対する嫌がらせや不利益な取り扱いのことです。例えば「こんな忙しい時期に妊娠するなんて何を考えているんだ」「妊娠したので次の仕事は外れてもらう」などといった発言です。

②制度の利用への嫌がらせ型

産前産後休業を取らせないということはまずないと思いますが、育児看護休業や会社独自で設けている制度を使いにくくするようなハラスメントが発生する場合があります。

例えば育児休業の場合に男性上司から男性部下に対し「男が育児休業を取るなんておかしいと思う」といった発言によって、育児休業の申請がしづらくなってしまいます。また短時間勤務の従業員がいる職場で「時短勤務は迷惑」などといった発言をするのもNGです。

このようにパワハラ、セクハラ、マタハラ(パタハラ)には法律によって防止措置が義務付けられていますが、これに対する違反が発覚した企業は、労働局から指導を受けたり、厚生労働大臣から是正勧告を受けたりすることがあります。

そうした指導・勧告に従わなかった場合や報告をしなかった場合、ペナルティーとして過料を科されたり、企業名が公表されたりすることになっています。とくに企業名公表は企業イメージが失墜し、採用活動に重大な影響を与える厳しい措置といえます。

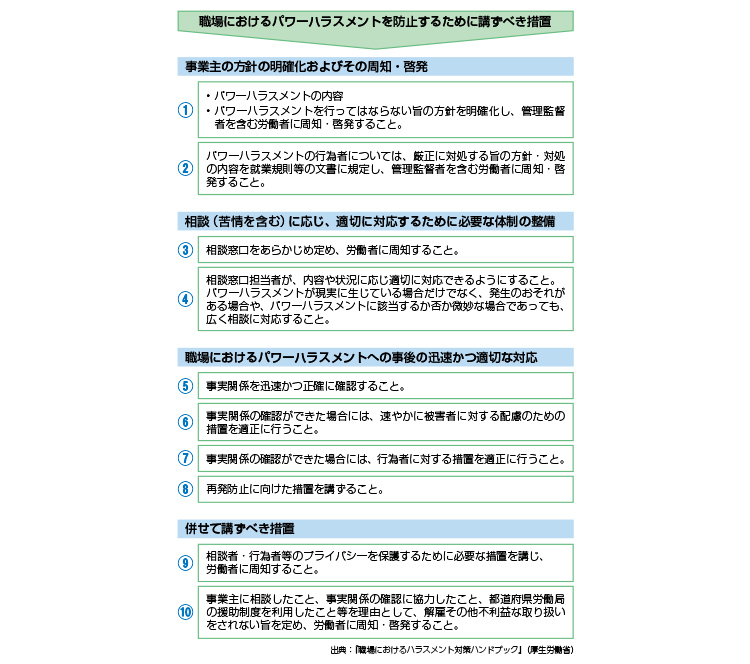

社長が本気で取り組む姿勢を

ではハラスメントを防止するには具体的にどうすればよいでしょうか。まず最も重要なのは、経営者自身が「ハラスメントを起こさない職場にする」と宣言することです。経営者自らが本気で取り組む姿勢を社員に伝え、浸透させなければ、ハラスメントがない職場の土壌はつくれません。そのうえで社長や経営幹部、中間管理職を対象とした教育研修を定期的に行う必要があります。

次に社内の相談窓口を決め、従業員に周知します。いざ問題が起きたときに、被害を受けた方がハラスメント専用の窓口に相談するのはかなり勇気がいります。従ってハラスメントにとどまらず、普段からちょっとした社内の困りごとなどを幅広く気軽に相談できる窓口にするのが理想です。例えば社内手続きや総務関係の問い合わせをする総務部に、「社員相談窓口」といった直接ハラスメントとは関係のない名称で窓口を設置するのも一案でしょう。

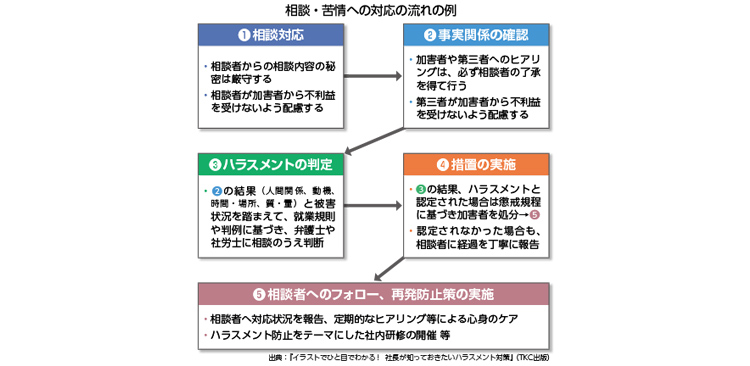

そうした窓口への相談を通じ、ハラスメント事案の可能性が高いと判断されたものについては、事実関係の確認に移ります。まずは相談者の話を丁寧に聞くことに最大の注意を払わなければなりません。相談者は心理的に相当傷ついている可能性が高いからです。

もちろん法的な対応が必要になる場合もあるので、可能な限り正確に事実関係を把握するべくヒアリングすることになりますが、決して尋問調になるのではなく、相談者が言うことをいったんすべて受け入れ、心のケアをするくらいの感覚で聞き取りを行うとよいでしょう。まずは相談者に「相談を聞いてくれる」と安心感を持ってもらうのが極めて重要です。「窓口が冷たい」「事務的な対応だった」と感じた場合、「社内に相談してもダメだ。外部の機関に相談しよう」などと、より大きな問題になってしまう可能性があります。

一通り相談に応じ、信頼関係が構築できたら、事実関係の調査に移ります。いつ、どこで、具体的にどういった行為があったのか詳しくヒアリングしていきますが、ハラスメントを行ったとされる人物はもちろんのこと、職場の同僚などの第三者にも話を聞く必要が出てきます。ここで必ず注意してほしいのが、行為者や周囲の人々に話を聞くのは、相談者の了解をとった後でなければならないということです。というのは、報復などを恐れ、行為者に相談していることを知られたくない被害者は珍しくないからです。

さらに事実確認で重要なのは、行為者とされる人の上司にも必ず話を聞くことです。上司がハハラスメントを黙認していたり、行為者に厳しいノルマを課し圧力をかけるなど、部下に対するハラスメント行為が起きやすい状況を作り出したり、防止措置を適切に実行していなかったりすることがあるからです。そうした場合、上司に管理監督責任が生じる可能性があります。

その行為がハラスメントかどうかを判断する基準は一般的に、「平均的な労働者の感じ方」と言われています。これは言い換えれば、「仮に自分が同じ状況に置かれたとしたら、誰もがハラスメントと感じるであろう」案件がハラスメントということです。些細なミスについて上司が部下に注意するのはハラスメントではありませんが、1時間にわたって強い口調で叱責をするのはハラスメントにあたるでしょう。

関係者への調査の結果、行為者、相談者、第三者それぞれの証言に食い違いがあり、実際にハラスメントがあったかどうか判断できないこともあります。その場合は白黒をはっきりつけるのではなく、行為者と相談者双方に確定できなかった旨を伝え、一定の経過観察期間を設けてください。同期間中に新たにハラスメントが疑われる行為について相談者から申し出があった場合は、過去の行為についてハラスメント行為があったとみなして処分をするようにします。

懲戒処分は公平に

事実確認でハラスメントが明らかになった場合は、懲戒規定に基づいて行為者を厳正に処分します。このためには、あらかじめ就業規則にハラスメント防止規定とそれらの行為をした場合の懲戒規定を盛り込んでおく必要があります。まだこれらの規定を整備していない企業は、厚生労働省が公表しているモデル就業規則などを参考にしながらすぐに就業規則の改定に取り組んでください。

懲戒処分でしてはならないのが、「仕事ができる」「優秀だ」という評価を理由に行為者に甘い処分を下すこと。経営者にとって、仕事のできる社員にあまり厳しい処分は下したくないというのが本音かもしれませんが、公平性が保たれないので絶対にしてはいけません。

ハラスメント行為が認定され、加害者に懲戒処分が下された後は、相談者との接触を避けるために原則加害者の配置転換を行います。といっても大企業のように支店や他のフロアへの異動が簡単にできない中小企業では、物理的に2人を離すことが難しいことがほとんどです。ハラスメントの再発を防ぐためにはとにかく接点を減らすことが重要なので、少なくともチームを変える、席を離すなど最大限の努力をしてください。

ちなみに労働施策総合推進法の今年6月の改正では、カスハラ(カスタマーハラスメント)についても雇用管理上の措置義務があることが盛り込まれ、2026年10月からの施行が予想されています。

「ビジネスと人権」の観点

ハラスメント対策にとどまらず、「ビジネスと人権」の観点に敏感にならざるを得ない時代になりつつあります。11年に国連人権理事会において全会一致で支持された「ビジネスと人権に関する指導原則」をきっかけに欧州などで法規制が進み、とくに大手企業に対しサプライチェーン全体の人権対応について情報開示を求める動きが強まってきました。情報開示に消極的な企業は「人権侵害防止に非協力的な企業」とみなされ、例えば政府の入札への参加資格を失うなどのペナルティーを受けることもあります。

そうした国際ビジネスの現状に対応し日本の大手企業も、取引先にハラスメントや人権侵害の防止を求めるようになってきました。例えばトヨタ自動車は「仕入先CSRガイドライン」で「職場におけるあらゆる形態のハラスメントを許さない」と宣言し、このガイドラインに基づいて取引先も行動することを要求し、ガイドラインに反する行動が発覚し改善が見られない場合は、取引関係の見直しもあり得るとしています。

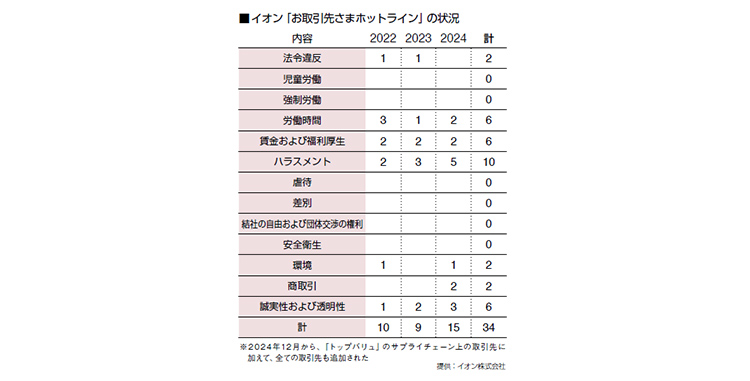

またサプライチェーン全体の従業員からの相談を受け付ける窓口を設置する企業も出始めました。たとえばイオンは、取引先やその従業員からの相談を受け付ける「お取引先さまホットライン」を設置。年間10件程度の相談があり、最も多くの割合を占めるのがハラスメントに関するものとなっています。

大手企業のサプライチェーンのなかで、2次サプライヤー、3次サプライヤーに含まれる中小企業はたくさんあると思います。大手企業の要請に応じ、ハラスメント対策はもちろんのこと、「ビジネスと人権」という観点からのより一層の人権尊重への取り組みが求められるでしょう。

(インタビュー・構成/本誌・植松啓介)