事務所経営

「会計事務所の経営革新」検討プロジェクトメンバーが語る税理士の「近未来のあるべき姿」を目指して(後編)

- 目次

-

- ■出席者(左から)

- 佐藤 正行会員(サブリーダ、全国会副会長、近畿京滋会会長)

原田 伸宏会員(プロジェクトリーダ、全国会副会長、関東信越会会長)

吉野 太会員(手引き(テキスト)制作チームリーダ、全国会巡回監査・事務所経営委員長)

松﨑 太朗会員(ビジュアル化検討チームリーダ、全国会中小企業支援委員長)

月次決算体制の構築がすべての基本

今年から、TKC全国会は新たな運動方針に基づいて6年間にわたる活動をスタートした。この運動の要となる〈近未来の巡回監査〉のあり方を検討してきたプロジェクトメンバーによる座談会の後編は、運動方針の意義や、地域会会長・全国会委員長の視点から見た税理士業界の展望などが語り合われた。司会は、プロジェクトリーダの原田伸宏全国会副会長が務めた。

オブザーバー/TKC全国会事務局 佐分建介

「会計」の価値を会計事務所目線でなく関与先目線でとらえよう

原田 前編では、「会計事務所の経営革新」検討プロジェクトが設置された背景や議論の内容、プロジェクトの成果物等についてお聞きしました。後編では、向こう6年(2025年~30年)にわたって展開する新たな運動方針「会計事務所の経営革新 税理士の4大業務を完遂し、中小企業を元気にしよう!」に対する皆さんの意気込みや思い、地域会・委員会における今後の具体的な取り組みについて伺っていきたいと思います。

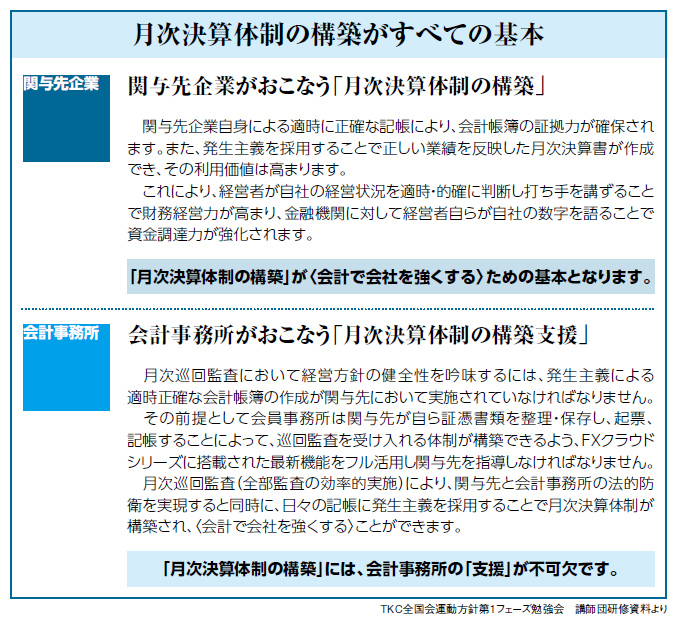

運動期間の第1フェーズ(2025年~26年)のサブテーマは「月次決算体制の構築がすべての基本」です。ここでは、経営者目線の「月次決算」という言葉を用いている点が大きなポイントです。プロジェクトでは、月次決算体制の構築にあたり、「全部監査」と「現場主義」を一歩も後ろに引かない絶対条件として月次巡回監査を断行し、いかに生産性と付加価値を上げていくかという点を大きなテーマに据えて検討を重ねてきました。

「月次決算」と聞いて頭に浮かぶのは、変動損益計算書を活用した業績管理かもしれません。タイムリーで精度の高い数字を月次巡回監査で示すことで、経営者が数字をリアルタイムで読める・経営に活用できるという側面があります。もう一つの側面は、発生主義会計で行う月次決算は、業務管理にも大きく影響するということです。例えば、入金が遅れている売掛金を見つけてすぐに対応できる、在庫管理で管理ロスを減らせる、資金繰り管理に有効な情報を得られる──等の効果が考えられます。つまり、関与先の立場からすると「発生主義で月次決算を行わないと損をする」のです。月次決算を行わないことは経営リスクであり、大きなダメージにもつながりかねません。そのため、関与先には「月次決算は必要不可欠である」という実感と理解をいただくことが非常に大切です。

このような運動方針を受けて、まずは地域会会長の視点から、第1フェーズの研修会や勉強会等をどう展開していくのか、佐藤先生にお聞きしたいと思います。

佐藤 「会計」の価値を、経営者目線ではなく会計事務所目線でとらえている事務所はまだまだ多いのではないでしょうか。事務所にとって便利だから、説明しやすいからという角度だけではなく、原田先生がおっしゃるように、関与先目線で物事をとらえるように我々の感覚を切り替えていかないと、本当の意味での関与先支援は実現できません。

今後の第1フェーズの流れとしては、全国会と各地域会での準備期間を経て、全国役員大会後の7月から9月にかけて、各地域会や支部等で、全会員向け研修「わが事務所の未来設計を考える」(仮称)が行われ、続いて各地域会が決定する開催単位で、「月次決算体制の構築支援」実践勉強会(仮称)が実施されるというイメージです。

私ども近畿京滋会では、4月から7月にかけて総会や支部例会などの大きなイベントが続くので、その場で運動方針をいかに浸透・定着させられるか、全会員向け研修や実践勉強会に、いかに多くの方に参加してもらえるか──が重要です。

運動方針や方向性を理解いただくには、プロジェクトの成果物であるテキスト『TKC会計人 業務の未来設計』やコンセプトムービー「税理士の未来」を活用しつつ、「税理士の4大業務(税務・会計・保証・経営助言)」の本質や目的についても、あらためてきちんと伝える必要があると考えています。また、全会員向け研修や実践勉強会では「関与先目線で物事をとらえる」という感覚を、しっかりお伝えできる内容にしたいです。

各地域で実践勉強会が開催され、多くの参加者が集まれば「FXクラウドに全面的に移行したい」「職員を継続MAS研修に参加させたい」等、たくさんの要望が出てくるはずです。ニーズが高まっているときに、地域会がTKCのSCG等とタッグを組んで、研修会や事務所見学会などの要望に合った機会を提供できるかどうかが運動推進の肝となります。各地域の生の事務所経営に触れることで、その実態や価値をより深く理解いただけるはずです。各地域会ではこれまでも様々な企画や取り組みを実施してきたので、新企画を検討するというよりは、会員の的確なニーズを掘り起こした上で既存の研修会や勉強会等を有効活用するということになろうかと思います。

目の前の関与先1件1件を月次決算体制に乗せてゆく運動

原田 吉野先生、巡回監査・事務所経営委員会としては、新たな運動方針を受けどのように活動を展開していきますか。

吉野 私自身、FXクラウドを関与先に導入してすごいと感じたのは、社長にとって本当の意味で「初めての自計化」であること──つまり、社長が経理担当者に気兼ねなく、ご自身のPCでリアルタイムの経営状況をいつでも見られる状態になったことです。一方で、数字が最新の状態でなければ社長は見る気もしなくなるでしょう。だとすれば、本来はFXクラウドの普及につれて月次決算や月次巡回監査のニーズがさらに高まらなければおかしいはず。しかし、実際のところはそのようになっていないことが問題です。

そこで、原田先生や佐藤先生がおっしゃったように、関与先目線で考えることが非常に重要です。月次巡回監査の実践に関しても、いまだに事務所目線でとらえている事務所が多いように感じます。例えば、こちらの都合で数カ月分をまとめて巡回監査したところで、関与先にとっての付加価値は生まれるでしょうか。さらに言えば「クラウド化していない」ことは、関与先からすれば「最新の情報が入ってこない」ことであり、「まだ会計事務所の都合で仕事をするつもりなの?」と問われることにもなるでしょう。

これからは、関与先が常にリアルタイムで情報を得られる状態にあり、その上で税理士として高度な専門性が求められる時代となるはずです。そのような時代に私たちは、坂本孝司会長が示されているような「顧客の創造(P・F・ドラッカー博士)」、すなわち関与先も気付いていないような真の価値を認識させることが必要です。そのためにも、何をサービスや商品として提供していくべきかを、今こそ考えなくてはなりません。

このような視点から、巡回監査・事務所経営委員会では、まずは月次巡回監査の実施関与先件数の増加に向けて力を尽くします。関与先自身が「数字をいつでも確認できる・経営に活かせる」状態になるよう仕組み化するには、結局のところ月次巡回監査が必要であり、「毎月、関与先のところに行きましょう」「月次決算をしましょう」という非常にオーソドックスな運動となります。TKCの理念に共鳴する事務所を増やし、それぞれの事務所に、目の前の関与先1件1件を月次決算体制に乗せてもらう。その積み重ねで、気付けば何十万社もの関与先が月次決算体制を構築している──というのが委員会の目指すところです。加えて、関与先にとって価値ある業務とは何かを問うことも委員会の役割と考えています。

当委員会には巡回監査推進部会と事務所経営支援部会という二つの部会があります。巡回監査推進部会は、主に月次巡回監査の実施関与先の増加とFXクラウドの巡回監査機能の活用促進に取り組んでいます。事務所経営支援部会は、会員事務所の経営基盤の強化を目指して「顧客の創造」にフォーカスし、何を価値あるサービス・商品として提供するかを検討しながら、勉強会の企画やOMSクラウドの活用推進を中心に行っています。価値あるサービスを提供していれば事務所は成長していくので、その際に職員をどう育てるか、組織はどのように対応するべきかという観点から検討します。

吉野 太会員

関与先企業の経営の勘所を押さえた経営者との対話の促進が課題

原田 続いて、中小企業支援委員会として運動方針にどのように関わっていくのか、松﨑先生、お願いします。

松﨑 以前、原田先生の事務所の職員さんにお会いしたとき、「うちの所長はすごいんです。関与先のことを何でも知っています」とおっしゃっていたのが印象的でした。会計事務所というのは、職員からの報告事項は滞りなく所長に報告されている必要がありますが、原田先生はさらにその上の、関与先の経営の勘所を押さえているのだろうと感じました。このことはきっと、関与先からの信頼にも直結しており「会社のことをよく分かってくれている原田先生から話を聞きたい。経営助言をしてほしい」という社長の気持ちにもつながっているのだと思います。

中小企業支援委員会は、中小企業の経営支援、経営助言業務をテーマに活動していますが、今後の課題は、まさに今お話ししたような、経営者との「顔の見える関係」の構築、経営者との対話です。昨年、おかげさまで継続MASの予算登録件数10万件を突破することができましたが、予算登録を行ったその先に、経営者との対話がなければ、意味をなさない数字になってしまいます。

実際、他の事務所から移ってきた関与先に、以前の税理士について尋ねてみると、「経営相談をしても的を射た答えが返ってこなかった」「事業内容を理解してくれていない」といったことを聞いたことがあります。飯塚毅初代会長が述べられたように、我々は「ご用聞きスタイル」ではなく、月次巡回監査を通じた指導的な「町医者スタイル」であるべきです。ただ、分かっていても「ご用聞きスタイル」から脱却できずに悩んでいる事務所は多いと思います。新たな運動方針では月次巡回監査の必要性があらためて明確に示されましたが、これは委員会単独では難しかったことで、プロジェクトを通じ委員会横断的に、特に巡回監査・事務所経営委員会の先生方の力をお借りしながら実現できたことだと思います。

原田 「滞りなく報告する」という点では、まさに「月次決算速報サービス」が活かせそうですね。

松﨑 その通りです。メールアドレスさえ登録しておけば、関与先経営者や会計事務所の所長・担当職員はもちろん、経理担当者、常務・専務等の関係者にも月次決算実施後の限界利益率や自己資本比率等の業績速報を送ることができます。このサービスは所長と経営者の会話のきっかけとなり、経営助言業務に非常に役立ち、TKC会員にとって強力なツールとなるはずです。委員会としては、サービスの利用条件の一つである継続MASの予算登録がボトルネックとならないよう、引き続き推進してまいります。また、関与先にとって金融機関との関係は極めて重要なものですので、TKCモニタリング情報サービスの活用促進にも取り組んでいく考えです。

1社でも多くの優良企業の育成に貢献できるよう、今後の委員会活動に、プロジェクトの成果を存分に活かしていきたいと考えています。

松﨑堅太朗会員

自分のやるべきことや在り方を考え踏み出すことが「運命打開」の道

原田 あらためて、新たな運動方針の推進に向けて、TKC会員へのメッセージをお願いいたします。

佐藤 テキストもコンセプトムービーも、プロジェクトの集大成として素晴らしいものができました。特にテキスト「第2章 近未来を見据えた現状の整理」に書かれた4項目(「関与先企業の存続と発展をどのように支援するか」「決算書の信頼性向上を通じた社会への貢献とは」「多様な働き方への対応と圧倒的な生産性向上」「AIの役割と人間の役割」)の内容は非常に明確で、TKC会員の目指す事務所経営がどのようなものか、誰でも腑に落ちる内容だと思います。

『TKC基本講座』の第1部第2章「3.職業会計人の実践的行動規範」には、事務所経営に必要となる本質的な事柄がまとめられており、そこには「見ない人には実在しない運命の岐路」があり「真の隘路(あい ろ)は、会計人の胸中にある」と示されています。そのことを念頭に置き、少しずつでも理想に近づこうと努力し続ければ、より良い事務所経営が実現できるはずです。そういった本質をおさえた上で、TKCの充実したシステムやツールを、手段として存分に活用して取り組めるような会員が一人でも増えて、全国的に広がっていけばうれしいです。

TKC全国会の結成目的は「職業会計人の職域防衛と運命打開」であり、結成当初に掲げていたのは「コンピュータ革命からの職域防衛」です。その後、現在に至るまで、IT技術の進化や法律制度の変化という波に対応し続けてきました。

今後、AIが税理士業務を席巻するのではないかという声もありますが、職域防衛に長く挑み続けてきた他でもない我々TKC会員が、これまで培ってきた経験を基に税理士としての使命感をもって取り組めば、この先も関与先に必要とされる〈近未来の会計事務所〉の姿が必ず見つかるはずです。経営革新を目指し、各地域で運動を展開していきましょう。

吉野 テキストを執筆しているときに、TKC中央研修所の顧問を務めている髙橋宗寛和尚から「『職域防衛と運命打開』を語るときには、『職域防衛』だけでなく『運命打開』についてもしっかりと語らなくてはならない」というお言葉をいただき、はっと目が覚めました。そこで「運命打開」とは何かとあらためて考えてみましたが、現状を肯定して流されて「まぁいいか」という姿勢では、おそらく運命打開にはならないなと。本来やるべきことや、真の在り方というものを常に自分なりに熟考し、そこに向かって一歩踏み出すことこそが「運命打開」につながるのではないかと考えました。

そのため、例えば、TKCシステムを「経理の入力を楽にしよう」という目的のためだけに使うのは「運命打開」にはなりません。その先の展開として、私たちが関わった関与先やその社員が幸せになる、関与先の資金繰りが楽になる、それによって社会貢献できる会社が1社でも増える──など、我々と社会との関わりにおいて、良い社会をかたちづくるための活動や事業になっているかという視点が大切であり、それが「運命打開」につながるのではないかと思うのです。

きっと、会員先生方も、「何かを変えたい」「今までできなかった何かができるのではないか」という「何か」に期待してTKCに入会されたと思います。時代が大きく変化する中で、会計人の本質を理解し、ぶれない原点と新しい道具を融合させて時代を切り拓いていきましょう。時代とともに、顧客のニーズは日々変わり、そのための道具立ても目まぐるしく変化していきます。その中でも変わらないもの、我々の職責とは何かを考えたときに、その答えは常に月次巡回監査であるはずで、それに対して勇気を持って一歩踏み出すことが大切です。今回のプロジェクトが、そのような会員を増やせるきっかけとなれば幸いです。

松﨑 私自身は飯塚毅初代会長に直接お会いすることは叶いませんでしたが、かつては初代会長自らがTKC実地講習等を行い、証憑の貼り方やゴム印のつき方などから細かく指導し、根拠として海外の会計事務所の損害賠償事件や相当注意義務違反の事例等をあげていたそうです。先達の会員先生方は、そのような実地講習を直に受講し、初代会長の教えを各地域で広げていったという歴史があります。

先ほど佐藤先生が、各地域で行われている事務所見学会等に参加すればその実態や価値を理解できると述べられていたように、今は、TKC全国会の方針に沿って事務所経営に取り組み、高付加価値経営を実現している会員先生方が全国各地にいらっしゃるので、各地での研修会や事務所見学会等によって直に学びを広めていくことが可能となりました。今回の新たな運動方針は、TKCの取り組みを実践する会員の輪が一層広がる機会ととらえています。「ご用聞きスタイル」から脱却したいと悩む会員先生方も、役員大会後に開催される各地域会での研修や実践勉強会等にそれぞれの事務所の課題を持ち寄って参加すれば、互いにヒントを得て、解決できることも多くあるはずです。

今回、当プロジェクトが委員会の垣根を超えて横断的に行われ、その成果をふまえて新たな運動方針をお示しできたことは、先ほど吉野先生がおっしゃったような「運命打開」へとつながっていくのではないでしょうか。

今後の展開にご期待いただき、研修や実践勉強会には一人でも多くの会員先生方に参加してもらいたいと思います。

佐藤正行会員

「なぜ現場に行くのか」をあらためて問うことから始めてみよう

司会/原田伸宏会員

原田 最後にプロジェクトリーダとして、私からも一言。コンセプトムービーに「TKC方式の自動化」という印象的なセリフがありますが、これは「仕訳の自動化」のことです。「全部監査」を前提に生産性と付加価値を上げていくための答えとは、まさにこの「仕訳の自動化」の徹底的な活用なのです。デジタル化で「優良な電子帳簿」を作成できるシステムに乗せつつ、人がフォローすべきことはしっかり対応する──この流れをつくることが、効率的な全部監査を実施して生産性と付加価値を上げる突破口です。分かりやすく言えば「TKCのシステムを徹底活用していく」ことになるでしょう。

また、「現場回帰」も重要なキーワードです。巡回監査は現場がすべてであり、顔を上げて関与先とコミュニケーションを取りながら行うべきものです。数字合わせや証憑突合も大事ですが、本質的な目的は現場に足を運び、その場で気付けることをもれなく拾い上げ、毎月の対話から信頼関係を築き、「もっと親身な相談対応ができる自分になりたい」と努力するモチベーションを得ることです。現場から離れると、この関係性は一気に失われ、巡回監査は作業となり関与先の状況は人ごととなり、一喜一憂を共有できなくなります。つまり、成長の機会と、最も大切な「存在価値」をあっという間に失ってしまうのです。巡回監査にこだわって継続し、関与先のために成長しようと努力できる職員が育っていけば、近未来に幹部として事務所を支えてくれるでしょう。そこに成長発展できる事務所のイメージが見えてくるはずです。

会計事務所の経営革新に取り組むときには、まず「なぜ現場に行くのか」をあらためて問うことから始めてみましょう。第1フェーズでは、本質的な議論を行って最終的には「やっぱり巡回監査だね」という結論に辿り着くような勉強会を各地域会で積み重ねていただきたい。会員の皆さんにとって、新たな運動方針が、月次巡回監査の価値を見つめ直すきっかけとなってほしいと願っています。

TKC全国会が考えるこれからの税理士事務所の役割をTKC会員に分かりやすく伝えるために制作したコンセプトムービー「税理士の未来」を公開いたします。当動画は、2035年にタイムスリップしてしまった税理士を主人公とし、ドラマ仕立てで10年後の税理士の業務がどう変わるのかを表現しました。

(構成/TKC出版 小早川万梨絵)

(会報『TKC』令和7年5月号より転載)