全国会活動

TKC全国会結成の目的と

「黒字決算」と「適正申告」を

実現するための具体的運動

TKC全国会結成の目的

TKC全国会は、税理士・公認会計士約1万1400名が組織するわが国最大級の職業会計人集団です。1971年8月17日に、飯塚毅初代会長により結成されました。『TKC会計人の行動基準書』に、その結成の目的が次のように示されています。

税理士に対する「中小企業の支援者」としての社会的な期待は、これまで以上に高まってきています。こうした社会的な期待に応え、TKC全国会の結成目的を実現するためにも、私たちTKC会員は中小企業の支援者としての役割を積極的に果たしていきます。

「黒字決算」と「適正申告」を支援

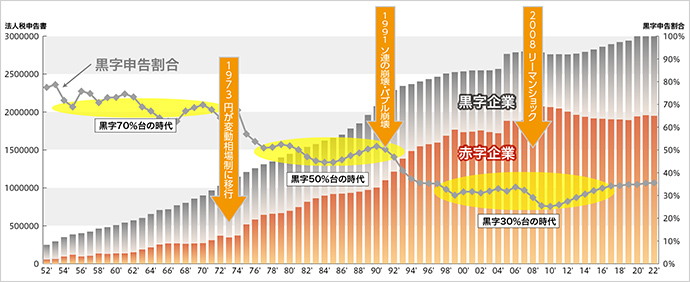

下の図表は、国税庁の資料をもとに、日本の法人税申告書の黒字申告と赤字申告の割合を示したグラフです。これを見ると、黒字申告割合が次のように推移していることが分かります。

①1952年~1974年頃 黒字申告割合が約70%の時代

②1975年~1992年頃 黒字申告割合が約50%の時代

③1993年以降 黒字申告割合が約30%の時代

黒字申告割合が約7割を占めていた1950年代から1970年代半ばまでは、節税対策がニーズの中心であり、青色申告制度に基づいて会計帳簿の「記帳代行」を行うことが大いに役立ちました。しかし、1990年代に入り赤字申告割合が約7割になると、状況は一変しました。会計事務所の中小企業に対する最大の貢献策が、「黒字決算」と「適正申告」の支援へと変わってきたのです。

なお、国税庁が2023年11月に発表した「法人税等の申告(課税)事績の概要」によると、令和4事務年度における全法人の黒字申告割合は36.2%と、依然として法人の7割ちかくが赤字となっています。人手不足や物価高騰などにより、中小企業を取り巻く経営環境は一層厳しさを増す中、持続的な成長と存続・発展にむけて取り組む中小企業に、いま必要なことや会計事務所が行うべき役割は何か。私たち税理士は、このことを真剣に考えていく必要があります。

※2004年以前は国税庁「会社標本調査結果」における数値を採用し、2005年以後は同庁「法人税等の申告事績の概要」における数値を採用しています。

TKC全国会の運動方針

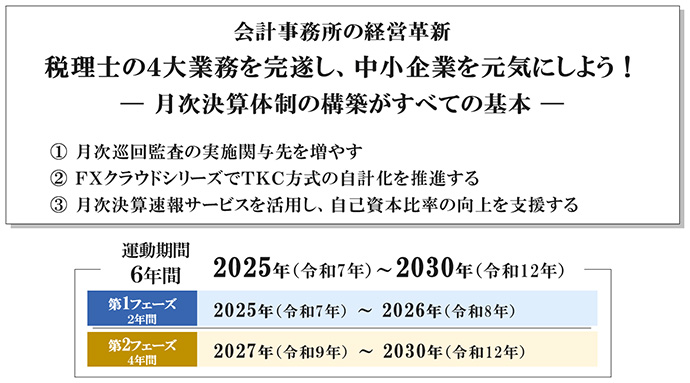

TKC全国会は、2025年から2030年までの6年間の運動方針として「会計事務所の経営革新 税理士の4大業務を完遂し、中小企業を元気にしよう! ― 月次決算体制の構築がすべての基本 ―」を掲げました。

また、それを実現するための具体策として、三つの目標を掲げています。

(『TKC全国会のすべて 2024年9月版』より転載

2025年1月:一部改訂)