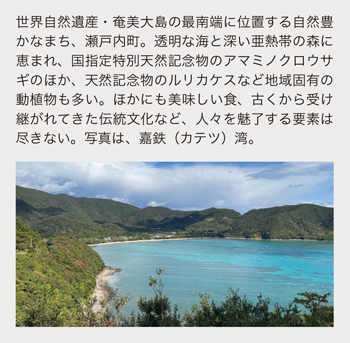

2025年10月号Vol.140

【特集2】町民・行政一体のDX推進で、地域課題解消に挑む

「フロントヤード改革」先進事例 > 鹿児島県瀬戸内町

総務企画課DX推進室 課長補佐兼室長 中島淳弥 氏 / 総務企画課DX推進室 宮原修吾 氏 / 町民生活課 課長補佐 山畑るみ 氏

インタビュアー 本誌編集委員 吉澤 智

瀬戸内町は、総務省「フロントヤード改革モデルプロジェクト」へ参画し、今春に報告書を公表した。注目すべきは単なる窓口改革にとどまらず、デジタルを活用して地域社会の課題解決・魅力向上につなげていることだ。その挑戦を紹介する。

- 住所

- 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23

- 電話

- 0997-72-1111

- 面積

- 240平方キロメートル

- 人口

- 8,014人(2025年7月末現在)

三つの視点で改革に取り組む

──「フロントヤード改革」に取り組まれた背景を教えてください。

中島 奄美大島の最南端に位置する瀬戸内町は加計呂麻島、請島、与路島と三つの有人離島を有し、約240平方キロメートルの行政区域に56の集落が点在する町です。行政区域は広範囲ですが支所などの機能を持つ公的施設がなく、最も遠い与路島に住む町民は、これまで役場のある本島まで片道1時間20分をかけて町営定期船で移動し行政手続きを行っていました。

また、人口減少と高齢化の進展も深刻な状況で、これに伴う生活環境等の地域格差も発生しています。特に請島と与路島は通信環境が脆弱で、町のホームページで広報紙を開くのに1分以上かかる状態でした。

こうした行政サービスにかかる町民の負担・不便の解消のため、取り組んだのが「フロントヤード改革」です。

──モデル事業では、どんなことに取り組まれたのでしょうか。

中島 離島ならではの地域課題を解決するために、特に重要と考えた三つの視点を軸に取り組みを進めました。

第一が、「町民・行政一体となったDXを推進しやすい環境づくり」です。具体的には、請島と与路島に衛星インターネット接続サービスを整備するとともに、本庁舎ではLGWAN回線のWi-Fi化や職員が使用する端末をノート型パソコンに切り替えました。また、今年7月7日にオープンした加計呂麻ターミナル(町営定期船の待合所で複合的な機能を持つ施設)に、本庁と連携したネットワーク環境を整備しました。

第二が、町民の利便性向上を目的とした「最適なシステム導入とオムニチャネル化の推進」で、町民や職員の意見をもとに〝行かない・書かない・待たない〟窓口を実現するシステム・サービスを導入しました。

その一つが、2024年8月に運用を開始した「TASKクラウドスマート申請システム」です。電子決済ができるため、町民はスマートフォン等を使ってオンライン上で手続きを完結できるようになります。また、「遠隔相談システム」を導入し、離島地域の2カ所に利用者側の発信用端末を、庁内に受信用端末12台をそれぞれ設置して、専門性が必要な案件にも対応できるようにしました。

さらに、「TASKクラウドかんたん窓口システム」により〝書かない窓口〟もスタートしました。現在、本庁舎の町民生活課と税務課の窓口に加えて、加計呂麻ターミナルにタブレット端末を設置しています。並行して郵便局への公的証明書交付業務の委託を開始したことで、加計呂麻ターミナル施設を起点として〈誰でも安心して行政サービスを利用できる〉環境が整いました。

第三が、「町民サービス強化のための業務改善」で、RPAツール等の活用により、業務改善や効率化に継続して取り組んでいます。また、カスタマージャーニー調査・分析では街頭インタビューやロールプレイを実施し、現行と期待のギャップを特定して、改善点を明らかにしました。

「体験価値」向上で利用を促進

中島 これらの取り組みは一定の成果を上げることができましたが、プロジェクトを進める中で見えてきた課題もあります。その一つが、デジタル格差です。特に高齢者の多い集落では、〈新しいサービスの存在を知らない、使い方も分からない、だから使わない〉ということもありました。

そこで、今年度はより丁寧な周知活動を行うとともに、デジタルデバイド対策として町民向け相談会や出前講座などを通じて、地域の高齢者と若者をつなぐデジタル支え合いの仕組みづくりにも努めています。

──町民や職員の皆さんの反応はいかがでしょうか。

山畑 現在、書かない窓口は20手続きに対応し、月平均450件の申請を受け付け、町民の利便性向上につながっています。

特に、町民と職員の双方から評価されているのが証明書交付です。利用者の目につきやすいよう入口正面に端末を設置し、職員が証明書交付で来庁されたお客さまに声を掛け、端末操作も支援しています。マイナンバーカードを持っていれば、申請から支払いまで最短1分で完了するため、町民の方も「これは便利だ」と喜ばれています。

こうした体験価値を町民に提供することで、新しいサービスへの満足感や「次も使いたい」という気持ちにつながり、いずれ窓口職員の負担も軽減されることになると期待しています。

宮原 申請手続きのオンライン化ということでは、現在、スマート申請システムと簡易な電子申請システムを使い分けながら取り組みを進めています。

当初は庁内での浸透に苦労すると考えていましたが、研修等を通じて指導役となる職員も生まれ、アンケートなど簡易なものから、想定以上に早いスピードでオンライン化が広がっています。職員の利用満足度も高い状況ですが、一方で職員の確認作業が新たに発生していること、またオンライン申請に切り替えにくい手続きへの対応など解決すべき課題はまだ残っています。

──フロントヤード改革を円滑に推進するためのポイントは何でしょうか。

中島 やはり、職員とともに町民の理解を得ることが重要でしょう。

職員の理解という点では、トップのコミットメントとしっかりとした推進体制の構築が欠かせません。瀬戸内町では、鎌田愛人町長の決断で23年4月にデジタル推進室を設置しました。また、町長がCDO(最高デジタル責任者)に就任し、その直下にDX推進本部を組織。これにより、推進室という一つの部門ではなく、外部デジタル人材の知見も採り入れながら、トップの大胆な判断の下に全庁的に行動できる体制となりました。

一方、高齢者やデジタルに不慣れな方に利便性を理解してもらうため「せとうちデジタルフェア」を開催しました。ここでオンライン申請や遠隔相談などの新しいサービスを紹介・体験する機会を設け、目標をはるかに超える345人に参加いただきました。

町民・職員の理解をいかに深めるか

山畑 最初は不安や抵抗感があると思いますが、とにかく触ってみることです。実際に利用してみると便利だなと感じる場面が多くあります。例えば、印鑑登録の手続きでは、登録とともに印鑑登録証明書の交付を希望される方がいます。これまではそれぞれ申請書に記入してもらい処理をしていましたが、書かない窓口を利用すれば一度の聞き取りで簡単に2種類の申請書を発行できます。これは便利ですね。

まだ新たな環境に慣れていないことに加え、紙・デジタルの混在で処理が複雑になるなど円滑な運用に向けた改善点もあります。これについては職員のスキルアップ研修とともに、業務プロセス・運用フローの改善に継続して取り組みたいと考えています。

──今後の取り組みを教えてください。

中島 モデル事業への取り組みを通じ、①誰でも使えるサービス環境、②どこでも届く窓口改革、③続いていく業務改善──を実現する基盤は整ったと考えています。ここで得られた成果を踏まえ、今後は遠隔診療の実証などにも取り組む予定です。また、今回明らかとなった〈行政サービスの提供フローが視覚的・直感的に分かりづらい〉という課題についても、動線の最適化など窓口環境の改善検討に着手しました。さらに、出前講座などデジタルデバイド対策にも引き続き注力する計画です。

そうした取り組みを通じて、これからも町民の皆さんが、より快適に行政サービスを利用できる環境構築に努めていきたいと考えています。

(取材協力:株式会社南日本情報処理センター)

左から、宮原氏、大迫圭史 奄美支社長代理(株式会社南日本情報処理センター)、中島室長、山畑課長補佐

(撮影場所:コワーキングスペース・すこやか福祉センターHUB)

CDOに聞くひとに優しいデジタル化

瀬戸内町長 最高デジタル責任者 鎌田愛人 氏

かまだ・なるひと

1963年、瀬戸内町生まれ。町議会議員を経て、15年より現職。地元に相撲クラブを立ち上げ、町長就任まで子どもたちを指導

奄美大島の最南端に位置する瀬戸内町は、有人離島3島を有し、多くの地理的・物理的課題を抱えている。そうした条件不利性を克服し、〈全ての住民が必要な時に、必要なサービスを平等に受けることができる〉よう、いま町民・行政一体となったDX推進に取り組んでいる。

デジタル化はもはや時代の流れだ。だが、町長一人で進められるものではなく、職員の協力を得ることが大切だ。そこで自らがCDO(最高デジタル責任者)に就任し、2023年度に3年限定でDX推進室を設置した。

DXの浸透には町民を巻き込むことも欠かせない。そのためには、「デジタル化で、こんなにも便利になる」ことを知ってもらう必要がある。そこで、昨年夏に「せとうちデジタルフェア」を開催し、オンライン申請や遠隔相談の体験など〝デジタルを使った便利で身近な役場〟を紹介した。

加えて、総務省の「デジタル活用支援推進事業」などを活用し、高齢者をはじめ全町民を対象としたデジタル利用支援にも取り組んでいる。その結果、徐々にではあるが住民の理解も深まってきたと感じている。

23年度には「フロントヤード改革モデルプロジェクト」のモデル団体に採択され、先進的な窓口改革の実証にも取り組んだ。これは、行政サービスにおける住民負担の軽減・地域格差の是正といった地理的課題を解消する一手になったと考えている。

この事業で、インターネット接続環境が脆弱な請島・与路島に衛星通信サービスを整備したほか、各種システムを導入してオムニチャネル化(住民と行政の接点の多様化)を推進。また、今年7月に運用を開始した加計呂麻ターミナルでは、リモート窓口による遠隔相談のほか、郵便局と連携し公的証明書交付業務委託事業もスタートした。

これらを通じて一定の効果を上げることができた。今後、さらにデジタル活用の幅を広げ、出張行政サービスや遠隔診療の実証などによる住民の利便性向上、行政の効率化に取り組む。

ここまでスムーズにDXを推進してこれたのは、町の課題を〝わが事〟として捉え活動してくれた職員一人ひとりの頑張りがあったからだと感謝している。いま、自治体は過渡期にあり、一時的に業務負荷が高まることもあるだろう。だが、その頑張りが次代につながるという意識で前向きに取り組んでほしい。

中長期のまちづくりにおける基本理念は、「人が輝く夢と希望に満ちた魅力あるシマ」だ。新たなことをするにはコストも人手もかかる。そこは慎重になりながらも、時代の潮流と社会の変化に対応し「ここだ!」と思ったら果敢に挑戦する姿勢は持ち続けたい。

理想とするのは、デジタル技術の効率性と人の温かみを融合した、小規模団体ならではの〝人に優しいデジタル化〟であろう。住民の幸せ・ウェルビーイングな未来のために、これからも町民・行政が一体となったDXを強力に推進していく。