更新日 2018.05.07

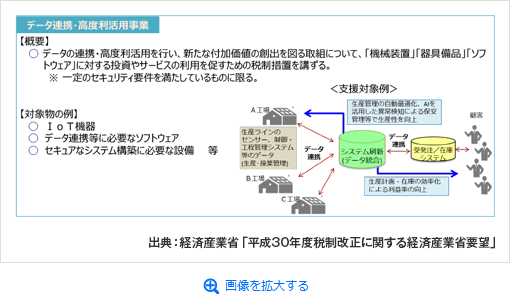

1.情報連携投資(IoT)促進税制

(1) 情報連携投資(IoT)促進税制の概要

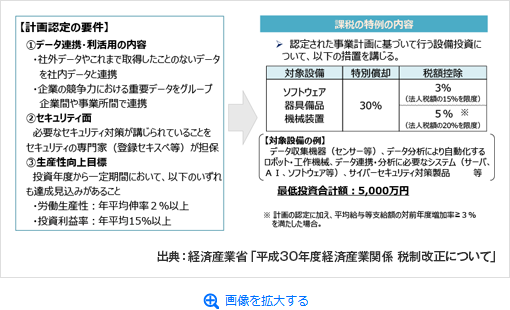

青色申告法人が、①革新的データ産業活用計画 (仮称) の認定を受け、②計画に従ってソフトウエアを新増設した一定の場合において、情報連携利活用設備の取得等をして、その事業の用に供したときは、特別償却と税額控除との選択適用ができます。

(2) 情報連携利活用設備とは

ソフトウエア、機械装置及び器具備品(開発研究用資産を除く)。

※ 機械装置は、データの継続的かつ自動的な収集を行うもの等に限定されます。

(3) 計画認定

革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)の革新的データ産業活用計画 (仮称) のうち、次の要件を満たすものをいいます。

- ①データ連携・利活用の内容

-

- 1) 社内データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携

- 2) 企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携

- ②セキュリティ面

- 必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家(登録セキスぺ等)が担保

- ③生産性向上目標

- 投資年度から一定期間において労働生産性年平均伸び率2%以上 かつ 投資利益率年平均15%以上」の達成見込みがあること

(4) 最低投資金額

新増設をしたソフトウエアの取得価額の合計額 が5,000万円以上(同時に取得・製作をした機械装置・器具備品を含む。)

(5) 税額控除又は特別償却

30%の特別償却または5%の税額控除(平均給与支給額対前年増加率3%未満は3%)

(6) 税額控除限度額

当期の法人税額の20%(平均給与等支給額対前年増加率3%未満は15%)

(7) 適用関係

革新的事業活動による生産性向上の実現のための臨時措置法 (仮称)の施行の日から平成33 年3 月31 日までの取得・供用

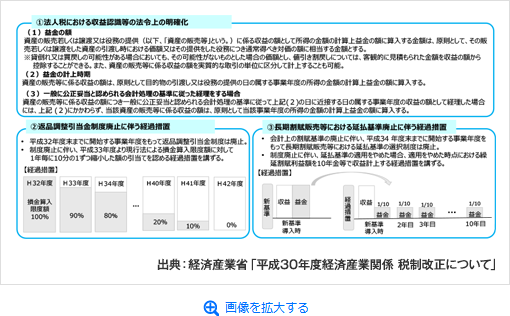

2.法人税における収益認識時期の明確化(IFRS)

IFRSの収益認識基準の導入に向けた議論を踏まえ、法人税上の取り扱いが明確化されます。今後、会計基準と法人税法上の取り扱いにギャップが出る可能性があり、IFRS適用企業では法人税と消費税の申告において税務調整が必要になるとともに、税効果会計への影響が発生する可能性があります。

(1) 益金の額の明確化

資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下、「資産の販売等」)に係る収益の額として所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、原則として、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡し時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とすることが法令上明確化されます。

※貸倒れ又は買戻しの可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合の価額とし、値引き割戻しについては、客観的に見積もられた金額を収益の額から 控除することができます。また、資産の販売等に係る収益の額を実質的な取引の単位に区分して計上することも可能です。

(2) 益金の計上時期

従来の法人税法では益金の計上時期に関する具体的な定めはありませんでしたが、原則として、「目的物の引渡し又は役務の提供の日」の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することが法令上明確化されます。この結果、会計上の収益認識のタイミングと異なる可能性があるため、税務調整が必要になる場合があります。

ただし、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計基準に従って上記の日に近接する日の属する事業年度の収益として経理した場合には、当該収益の額は原則として、その事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することが法令上明確化されます。この取扱いによれば、会計上の収益認識時期と税務上の収益認識時期は一致することになります。

(3) 返品調整引当金制度廃止に伴う経過措置

平成33年3月31日までに開始する事業年度をもって返品調整引当金制度は廃止され経過措置が講じられます。

(4) 長期割賦販売等における延払基準廃止に伴う経過措置

会計上の割賦基準の廃止に伴い、平成35年3月31日までに開始する事業年度をもって長期割賦販売等における延払基準の選択制度は廃止され、経過措置が講じられます。

なお、ファイナンス・リース取引等に関する制度は現行通りとされます。

この連載の記事

-

2018.05.21

第3回(最終回) 組織再編税制(株式対価M&A)、国際課税(タックスヘイブン対策税制の見直し(PMI))

-

2018.05.07

第2回 情報連携投資(IoT)促進税制、法人税における収益認識時期の明確化

-

2018.04.23

第1回 平成30年税制改正の概要と所得拡大促進税制の改正

プロフィール

税理士 畑中 孝介(はたなか たかゆき)

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 幹事

TKC企業グループ税務システム普及部会会員

TKC企業グループ税務システム小委員会委員

TKC全国会中央研修所租税法小委員会委員

- 略歴

-

ビジネス・ブレイン税理士事務所所長、株式会社ビジネス・ブレイン代表取締役CEO

大手・上場企業の連結納税コンサルティング業務や組織再編アドバイザー業務を行う。上場企業から中小企業・ベンチャー企業・ファンドまで幅広い企業の税務会計顧問業務に従事。TKC企業グループ税務システムの専門委員、中堅・大企業支援研究会幹事等に就任。 - 著書等

-

- 『消費税インボイス制度の実務対応』(TKC出版)

- 『令和6年度 すぐわかるよくわかる 税制改正のポイント』(TKC出版)

- 『企業グループの税務戦略-グループ法人税制・連結納税制度の戦略的活用-』(TKC出版)

- 『CFOのためのサブスクリプション・ビジネスの実務対応』(中央経済社)

- 「旬刊・経理情報」「税務弘報」などにも執筆

- システム・コンサルティング事例

- ホームページURL

- ビジネス・ブレイン税理士事務所

免責事項

- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。

- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。