更新日 2025.08.18

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員

税理士 佃 百合

新たに税務担当となった方が法人税における固定資産の取扱いや償却資産税について網羅的に学んでいただけるよう解説します。また、実務経験者の方が、改めて固定資産の税務についての知識を整理する際にもご活用いただけます。

当コラムのポイント

- 法人税法における減価償却についての一定の制限と減価償却超過額の考え方について解説します。

- 法人税の別表四、五(一)、十六の記載方法について具体例を挙げて解説します。

- 法人税における固定資産の申請・届出について解説します。

- 法人税法の減価償却と償却資産税の違いについて解説します。

- 目次

-

第4回は、まず法人税法における減価償却資産についての申請・届出について解説します。

次に、償却資産税について、法人税との違いという観点から解説します。

1. 今さら聞けない!減価償却資産の申請・届出

(1) 減価償却資産の申請・届出

法人税法は、法人の恣意性を排除し、課税上の公平性を確保する観点から一定の制限を設けています。法人が選択できるものについては、一定の申請・届出を義務付けているものもあり、期限内に申請・届出書を提出しなかった場合、適用できなくなってしまうため注意が必要です。

減価償却資産の申請・届出のうち、今回は、「減価償却資産の償却方法の届出」と「減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請」について確認しましょう。

(2) 減価償却資産の償却方法の届出

第1回では、減価償却資産の償却方法の選定と法定償却方法について解説しました。

法人税法では、償却限度額の計算上、選定できる償却方法と法定償却方法が定められています。複数の償却方法が認められている資産について、償却方法を選定する場合には届出が必要です。届出を行わなかった場合には法定償却方法が適用されます。

提出先は納税地の所轄税務署長で、届出の期限は次のとおりです。

- ① 普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限まで

- ② 設立後、既に償却方法を選定している減価償却資産以外の減価償却資産を取得した場合は、その減価償却資産を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで

- ③ 新たに事業所を設けた法人で、その事業所に属する減価償却資産につき、その減価償却資産と同一区分の減価償却資産について既に採用している償却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合又は既に事業所ごとに異なった償却方法を採用している場合は、新たに事業所を設けた日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで

【ポイント】

- 過去に償却方法を選定している減価償却資産と異なる区分の減価償却資産については、その取得事業年度の確定申告書の提出期限までに償却方法を選定することができます。

- 事業所が複数ある場合は、事業所ごとに償却方法の選定が可能です。

(3) 減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請

既に選定している減価償却資産の償却方法を変更しようとする場合には、その新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに変更のための申請書を納税地の所轄税務署長へ提出し、その承認を受けなければなりません。

税務署長は、申請書の提出があった場合には、その申請につき承認又は却下の処分を書面により通知します。また、申請書の提出があった場合において、その事業年度終了の日(中間申告書を提出すべき法人については、その事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなします。

【ポイント】

- 償却方法を変更する事業年度の前事業年度中に申請書の提出が必要です。

- 税務署長は、現によっている償却方法を採用してから相当期間経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によっては所得金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができます。「相当の期間」は「3年」とされています。(法令52③、法基通7-2-4)

2.今さら聞けない!法人税と償却資産税との違い

減価償却資産に関する税務として、償却資産税があります。法人税が国税であるのに対し、償却資産税は地方税であり、毎年1月31日までに償却資産が所在する市区町村へ申告書を提出します。

ここでは、法人税と償却資産税との違いについて確認しましょう。

なお、償却資産申告については、既出のTKC WEBコラム「償却資産申告の留意点~よくある質問Q&A~」もご覧いただければ幸いです。

(1) 対象となる資産が異なります。

- ① 償却資産申告の対象となる資産

-

償却資産申告の対象となる資産は、その年の1月1日現在において、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産です。

なお、次に掲げる資産も申告が必要になりますので、ご注意ください。- 1) 償却済資産(耐用年数が経過した資産)

- 2) 建設仮勘定で経理されている資産(完成して事業の用に供している部分)及び簿外資産

- 3) 遊休又は未稼働の資産

- 4) 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)

- 5) 福利厚生の用に供するもの

- 6) 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの

- 7) 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

(例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産 など

- ② 償却資産申告の対象とならない資産

- 次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。

- 1) 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの(実際に自動車税(種別割)等が課されている必要はありません。)

(例)小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等 - 2) 無形固定資産(例)アプリケーションソフトウエア、特許権、実用新案権等

- 3) 繰延資産(例)創立費、開業費、開発費等

- 4) 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産について、

-

- 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)

- 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの

- 5) 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、リース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの

- 1) 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの(実際に自動車税(種別割)等が課されている必要はありません。)

【ポイント】

- 法人税では、事業の用に供している減価償却資産について減価償却することができます。

一方、償却資産税では、事業の用に供することができる資産が申告の対象となるため、遊休又は未稼働資産なども含まれます。

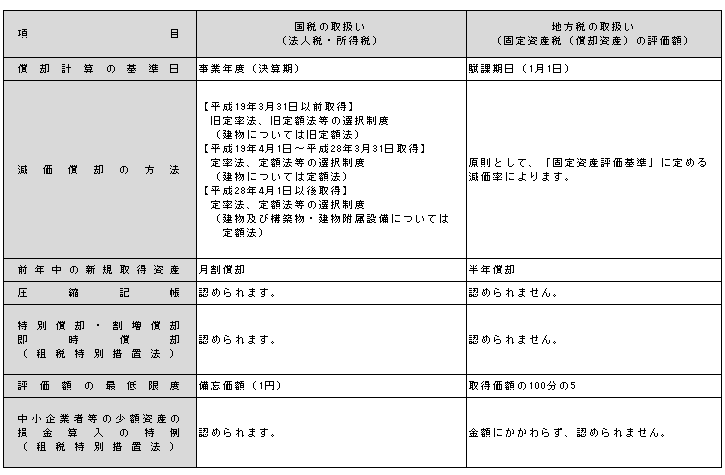

(2) その他の違い

- ① 法人税では事業供用した期間で月割計算を行います。(事業供用日から償却開始)

一方、償却資産税では月割計算を行いません。(初年度は半年分償却) - ② 法人税では償却方法(定額法、定率法など)により償却限度額が異なります。

一方、償却資産税では償却方法の違いは影響しません。

<国税の取り扱いとの主な違い>

出典:東京都主税局・都税事務所「令和7年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」一部改変

この連載の記事

-

2025.08.18

第5回(最終回) 今さら聞けない!減損会計、資産除去債務の税務

-

2025.08.18

第4回 今さら聞けない!減価償却資産の申請・届出、今さら聞けない!法人税と償却資産税との違い

-

2025.06.23

第3回 今さら聞けない!別表十六

-

2025.06.16

第2回 今さら聞けない!減価償却超過額とは?(下)

-

2025.06.16

第1回 今さら聞けない!減価償却超過額とは?(上)

プロフィール

佃 百合(つくだ ゆり)

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員

- 略歴

- 20年以上、税理士業界に従事。主に法人の税務に関与。現在、中野洋税理士事務所に所属。

過去に開催したセミナーでは税法を分かりやすく解説することに定評がある。 - 主な執筆コラム等

- TKC WEBコラム「初歩から学べる固定資産の税務」

TKC 税務・会計基礎講座「印紙税基礎講座」 - [動画]令和7年分年末調整セミナー「年収の壁で年末調整がさらに大変に!?」

- ホームページURL

- 中野洋税理士事務所

免責事項

- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。

- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。